La rabbia e l’aggressività

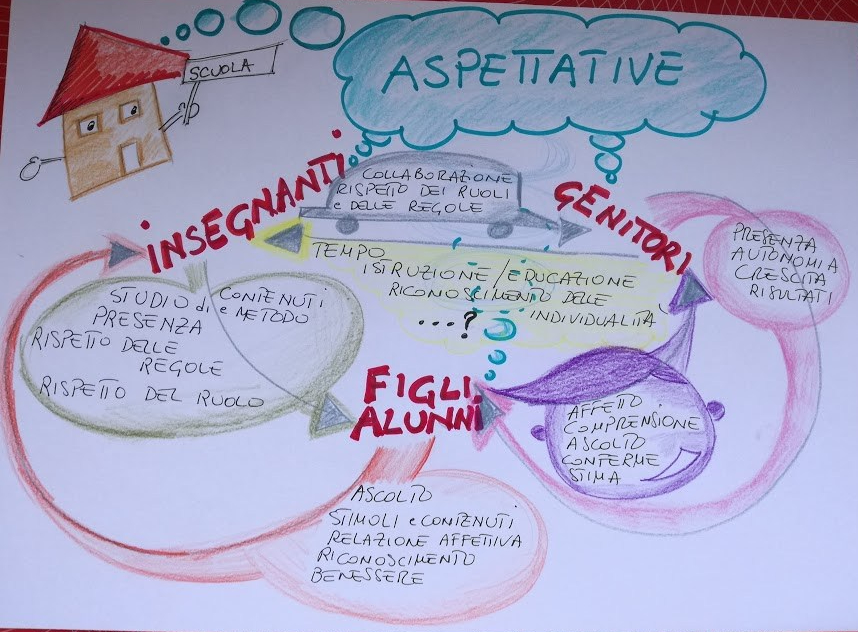

Come si esprimono e si manifestano nella relazione tra genitori e figli?

Quanto siamo consapevoli come genitori dell’uso che facciamo della rabbia?

E quanto scegliamo di utilizzare la rabbia intenzionalmente nel nostro ruolo educativo?

La relazione tra genitori e figli è spesso portatrice di sentimenti incontrollati, che attivano nei genitori reazioni che talvolta hanno un’origine lontana nel tempo…

La rabbia è una di queste emozioni, una reazione profonda, che spesso sfocia in aggressività, innescando una reazione a catena di eventi da cui è difficile prendere le distanze, se non attivando consapevolmente un freno, un atto di rinnovamento della relazione, interrompendo un’escalation in cui entrambe le parti si sentono ingaggiate inesorabilmente.

Il cortocircuito della rabbia è uno dei tanti meccanismi che accompagna le relazioni tra genitori e figli. Non è l’unico.

Ognuno di noi ha poi un modo diverso di rispondere alla rabbia, dal più dirompente al più ritirato. Ognuno di noi ha legittimamente costruito nel tempo il modo più funzionale e solido che ha potuto, secondo la propria storia personale affettiva e umana, nel corso della vita.

Non sempre però si rivela il più efficace o il più appagante in tutte le nostre relazioni, Talvolta nel corso del tempo ci accorgiamo di essere rimasti imprigionati in un meccanismo che non ci appartiene più o non è più adeguato ai nostri contesti di vita. Ma non riusciamo ugualmente a cambiarlo. Rivedere i nostri script, bias, preconcetti, rigidità comportamentali richiede tempo, consapevolezza, energia, volontà e una buona alleanza con noi stessi e con le persone che ci circondano

Proponiamo una serata rivolta a genitori e figli per parlare collettivamente senza il vincolo del rapporto diretto della rabbia nelle relazioni, rivolto agli abitanti di San Donato.

Per iscriversi compilare il form:

Le ragioni, naturalmente, non possono essere elencate in modo meccanico e universale, ma occorre approfondire ogni singola storia

Le ragioni, naturalmente, non possono essere elencate in modo meccanico e universale, ma occorre approfondire ogni singola storia